我们处在一个不断提速的时代,却又总是羡慕和推崇慢下来的时间。就像景德镇的匠人,用电动转盘提速拉坯,却依然用指尖感受陶土的呼吸;百年老字号的厨师,用冷链物流保证食材新鲜,却坚持凌晨三点手工熬制汤底。能被时间记住的,从来不是风驰电掣的速度,而是经得起推敲的厚度。

效率的意义,从来不是用 “快” 填满时间,而是为 “品质” 腾出空间。这一点,在飞速发展的汽车行业中,更是被极致体现。当整个行业都在加快研发速度,一款车从开发到量产,过去需要5年或更长时间,面对新能源智能化浪潮和消费者的快速体验需求,车型迭代周期已经压缩至2-3年,甚至部分新能源车企的产品周期已经压缩到18-20个月左右。

快,是否就意味着以牺牲品质为代价?实际上并非如此,研发提速与品质坚守并非 “零和博弈”,而是考验企业能否以技术创新为笔、流程优化为纸、人才文化为墨,在产业变革的画卷上写下平衡之道。以精通“平衡之道”的上汽大众为例,成立40多年以来,始终坚守“德系工艺”与“可靠耐久”的核心价值,恪守开发制造各环节的质量标准、材料标准与验证标准。在看得见与看不见的细节之处,上汽大众都用严格标准要求自己,在汽车研发的速度战中,真正做到提效不缩水,打造高品质的安心产品,在齿轮与品质间寻找共生支点。

市场倒逼研发提速,机遇与挑战共存

实际上,研发提速是基于多个原因而形成如今的状态。首先是受到市场倒逼机制的影响,消费电子、汽车等行业迭代周期从 “年” 压缩至 “月”,如智能手机新品发布周期已缩短至 6-8 个月,新能源汽车品牌每年推出 2-3 款全新车型,倒逼企业压缩研发周期。

此外,科研技术也正在处于红利窗口期,5G、AI、新能源等技术爆发期,先发优势显著。再加上用户需求迭代,个性化定制、场景化功能,比如车载智能交互、智能家居联动等等,要求研发快速响应,传统 “五年磨一剑” 的模式已难以适应。

大幅度提速背后也让消费者产生了对产品质量的担忧。根据权威调查机构J.D.Power去年四季度发布的调查结果显示,2024年的中国车整体数据,整个行业中每100台车的产品问题提升到了190个,同比上升9.3个,与设计有关的产品问题提升了9.1个,达到了84个每100台汽车。信息娱乐、驾驶辅助、座椅问题频发,是导致此次调查结果差劲的核心点。又业内人士指出:“如何在确保新车上市速度的同时,保持产品的高可靠性和耐久性,将成为未来车企需长期平衡的关键挑战。”

“快与慢”是共生共存,而非“零和博弈”

汽车研发的终极命题,从来不是“高速与高质”的非此即彼,唯有将品质嵌入研发基因,提速才能成为可持续的竞争力,而非透支未来的赌局。在这一点上,深耕中国市场40多年的上汽大众有着清晰的认知,它始终坚信时间长短并非衡量车辆开发质量的决定性因素。开发、批量生产及后续用户各使用场景中,都能保持稳定性和一致性,才是最关键的。

汽车行业是一场马拉松,必须坚持长期主义。单纯实现开发速度“快”并不难,难的是企业在产品打造过程中,对开发标准、流程环节、用户价值的取舍。实际上,随着时代与技术的发展,上汽大众也在提速,依托技术革新、流程优化与管理升级。在严守质量标准的前提下优化资源配置,其车型开发周期从54个月缩短到了24-36个月,缩短了30%以上。

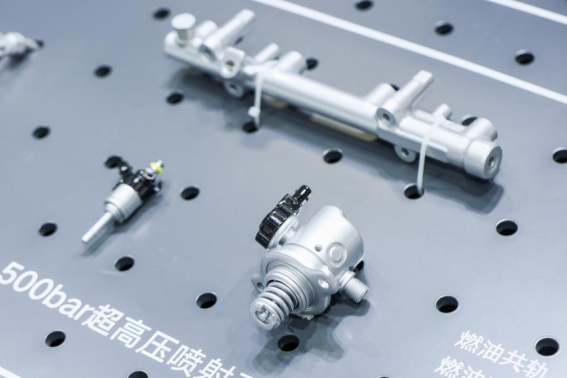

效率提升的同时,上汽大众严守品质底线。在研发与验证过程中,除了严格遵守国家标准外,上汽大众还遵循大众集团企业标准以及 “DIN/ISO/VDA”国际标准,多层级的标准互为补充、相互验证,整车及零部件设计全过程需要严格遵守的标准有近8000条。尤其是随着电动车强势增长,上汽大众还增加了专项针对电动车的通过性测试。

上汽大众坚持“提效不降准”,为验证环节留足时间,在每一个重要环节和风控点都严格坚守品质标准。上汽大众在开发中坚持不省略冬试、夏试、耐久测试等验证环节,这是对用户负责的底线。遵循“一场两站”的测试标准,保证“全天候”、“全路况”的测试验证,真正检验出汽车的性能与可靠性。在“看不见的品质”上,上汽大众坚持把用户用得到的甚至用不到的都想到,不断刷新品质的上限。

2025年,正是上汽大众合资2.0战略稳步推进的关键阶段。基于“油电同进”战略,进行全势能产品布局,上汽大众推出了多款重磅产品、牵手多家行业头部合作伙伴,技术势能、品质势能和生态势能的逐步完善。到2030年,上汽大众会推出超20款新车,26年底前率先推出10款、含7款新能源产品,蓝图的背后,品质将会一直是上汽大众面向未来的源泉。